| |

|||

|

|

|||

−そして就職されたのは? 大阪工業技術試験所、これは通産省の研究所で、池田の五月山の麓にあるんです。 機構改革で、今は産業技術総合研究所と名前が変わっていますけど。 そこに入りましてね、その頃公害防止が注目されていて 私に与えられたテーマは一酸化炭素(CO)の分析だったのです。 相馬さんは一酸化炭素の分析の過程で、今まで知られていない銅カルボニル触媒が形成されていることを発見しました。 −この職場でも良い上司に恵まれたと(ネット情報で)書かれているのですが、 良い上司とはどんな上司でした? 今頃では研究所に入る人はみんな大学院を出ていますが、私は学部卒で研究所に入りました。 専門教育を受けてなければ、研究者としてはまだ一人前ではありません。 それに、男性社会の中に女がポツンと入るわけですから、 上司から「評価されたければ良い成果を出して実績で勝負しなさい」と言われました。 「法律で男女平等をうたってるからと、男女平等をあんたが求めても駄目だよ。 研究所なのだから研究で成果を出すことでみんなを納得させなさい」と指導されて、それが良かったと思います。 学卒で力も充分ではないのです。 「雑誌会」という勉強会がありまして、上司に連れられて行きましたが、先輩の話が分からないのです。 これじゃ私、一生研究者としてやっていくのは無理じゃないかな、と思いました。 危機感を感じました。 ちょうどその頃に内地留学という制度がありまして、私も希望しまして、運よく京都大学へ1年間派遣してもらえました。 そこでモーレツに研究されている皆さんを見て、雷に打たれたような衝撃を受けました。 これくらいやらないと一人前になれないのかと、ひたすらやるしかないということを学びました。 科学者としてたたき直してもらったのです。 また、皆さんの研究手法を見て、こんな風にするのかというのが何となく分かってきました。 10年かかって、自分の研究を博士論文にまとめました。 そして35歳の時、京大の三枝武夫先生に工学博士の学位をいただきました。 また翌年に、カリフォルニア大学に留学する事になりました。 |

|||

|

|

|||

相馬さんに「金属カルボニル触媒」発見の課程や研究内容を説明していただきました。 |

|||

|

|

|||

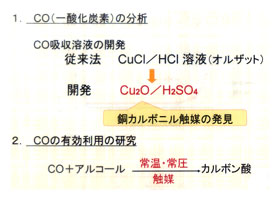

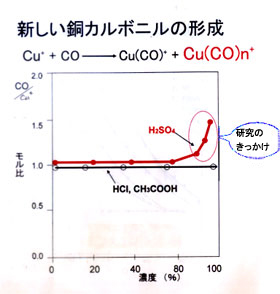

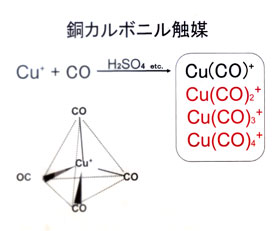

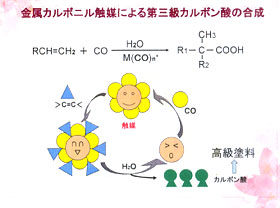

| 一酸化炭素(CO)の分析法には、従来から知られている「オルザットの吸収法」というのがあるのですが、それより優れた方法を見つけなさいというのが、私に与えられたテーマでした。 オルザットの吸収溶液は「塩酸の中に塩化第一銅を溶かしたもの」ですが、 これをベースに、 塩酸の代わりに溶液を代える、溶けているものを代える、 とっかえひっかえ色々やってみたら、 結果として濃硫酸の中に酸化第一銅を加えたら良いということが分かったのです。(図1参照) そして、吸収効率も上がりました。 そこが私のラッキー女神さんとの出会いであって、 まず、硫酸の中に酸化第一銅を加えればよい、というのは分かったけど、 でもどんな状態で加えればよいのかを調べました。 銅に対して一酸化炭素がどれだけ吸収されたか量的なものを調べると、 薄い濃度では、銅に対するCOの吸収モル比は1(銅:CO=1:1)なのですが、 硫酸の濃度が80%を超えると異常に吸収された(図2参照)、 これが運命の女神との出会いなのです。 面白いなと、その原因を考えました。 ここまで吸収率がよくなったのは、 1分子だけではなくて、2、3、4とくっついたものが出来てるのではないか と気が付いたわけです。 では「どんなものが出来てるの?」と詳細に調べました。 硫酸の他に色々な酸についても調べました。 硫酸では、今度は温度を変えました。 縦軸は依然として銅に対しての一酸化炭素の吸収率ですが、 ある場合には3までいく、 ある場合には4まで行く事が分かったのです。 従来の薄い硫酸では1分子だけなのだけど、 80%を超えると、2、3、4分子くっつくものがあるってことが分かったのです。 じゃあ、「どんな構造してます」ってところまで言わないと、 化学の世界では認知されないの。 で、X線構造解析とか色々専門的な機器を使って調べると、 銅テトラカルボニルっていうのですが、 テトラは4つ、4つCOがくっついているからね、 波打ち際のテトラポットと同じ構造をしてるっていうのが分かったのです(図3参照)。 そういうことを長年かかって見つけて、それを論文にして出したのです。 またこれの反応があってね、 これを触媒にして使ったら、従来難しかった反応が簡単にできました。 この触媒という仲人さんを使うと、触媒の周りに今はCOだけがくっついているけど、 そこにオレフィンという油がくっつくんですね、 好き好きって常温で反応しちゃうわけです。(図4参照) 従来は高温・高圧で反応させてたので、要らないものまで出来てしまう、 そうすると分離しないといけないから手間ひまかかるんです。 ところが触媒という仲人さんを使うと、欲しいものだけができるんです。 だから簡単で経済的になるでしょう。 こうして合成された第三級カルボン酸と銅を反応させたものは、 自動車や船底などの高級塗料に使われます。 中東から石油を運んでくるタンカーの船底に牡蠣がくっつくと船のスピードが落ちるけど、 この塗料を塗ると牡蠣がつかないのです。 |

図1  図2  図3  図4 |

||

| 次ページへ | |||