−本の出版がきっかけで大学教授へ?

この本の出版を機会に、それまでの会社生活だけのサラリーマンとはちょっと違う道が広がり始めました。

まず、友人の紹介で横浜市立大学の商学部で「金融機関論」という講義を担当する非常勤講師になり、初めて大学で教えるという経験をすることになりました。

さらに公認会計士協会の年金会計関連の委員会のメンバーになったり、

その関係で、中央経済社から「退職給付債務の実務」という本を出版したり、

各地で年金関係の講演を行ったりして、社内的な活動だけでなく対外的な仕事が急に増えてきました。

そして、そのことは結果として、会社から期待された「企業年金の有識者として対外的に発言していく」という本店支配人の役割そのものだったのです。

その後、子会社の役員に就任することになり、

2002年に30年勤務した住友信託銀行を退職しました。

この時52歳でしたから、銀行の退職年齢は世間一般に比べるとかなり早いですよね。

そして、本店支配人だった頃とこの子会社勤務の時代に、

6年間で9冊の本を出版することができました。

丁度この頃、企業年金関係法の大幅な改正があり、

確定拠出年金など社会的な関心が高まっていたという事情があったと思います。

本当にいいタイミングにめぐり合えた結果でした。

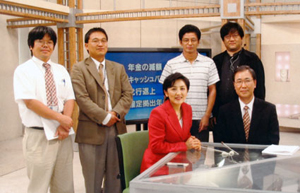

それから、2003年9月3日に放映されたNHKのクローズアップ現代にも出演する機会がありました。

この日は「サラリーマンの年金が減る」がいうテーマでした。

この番組は事前に周到な取材をして映像を準備した上で、

スタジオで国谷キャスターとゲストが対談して問題を掘り下げていくというものです。

当日は午後4時過ぎに渋谷のNHKスタジオに入り綿密な打合せの後、

一回だけリハーサルをして、すぐに本番撮りになりました。

国谷キャスターは素敵な人でとても理知的な方でしたし、

30分という放送時間の中できちんと番組を構成する能力には

やはりプロだなと感心しましたが、

初めての経験だった私にとっては本当に疲れた一日でした。

そして、2004年に横浜国立大学が社会人大学院のビジネススクールを開校するにあたって、企業年金論担当ということで招聘していただき、

とりあえず任期2年の教授として採用されました。

さらに翌年の2005年からは定年まで在籍できるテニア(tenure)の教授に選任されました。

民間企業から大学に移るのはかなり異例ですが、

これらはすべて多くの先輩や同僚の先生方から幅広いご支援を頂いたお陰だ

と改めて感謝しています。

−大学と銀行、違いますか?

違いますね。

銀行では、仕事ごとに専門のセクションがあって役割分担がはっきりしています。

そこで、その分野に精通した人が意思決定をします。

しかし、大学ではすべての事を教授会で決めるのです。

とても些細なことまでです。

大学運営に関わることは何でも教授会に諮るというのは、

おそらく戦前からの大学自治の伝統が背景にあると思うのですが、

民間企業から来た私にはちょっと違和感があり、驚きでした。

−大学教授になって良かったですか?

良かったですね。

銀行の同期はすでにリタイアしている人が多いのですが、

大学は65歳まで働けますから、みんなから羨ましがられています。

それから、大学教員は中立的な立場であるということで、

年金関係の審議会委員や独立行政法人の評価委員をはじめ色々な委員会の委員などの公職も増えて、それなりにやりがいと責任を感じています。

それと何といっても若い人達と一緒に勉強できる環境がとてもすばらしいですね。

私自身も若い気持ちになれますし、

一緒に勉強や研究をして人を育てるということは非常に価値の高い仕事だ

と誇りに思っています。

高校時代に遠い憧れだった職業に、全く予想もしなかった経路をへて、

図らずも就くことが出来た偶然に、今では運命的なものを感じています。

|